栏目分类

新闻动态

六年了。

整整六年,我们等了六年。

当年那部让无数人熬夜刷剧的华语神作,终于回来了。

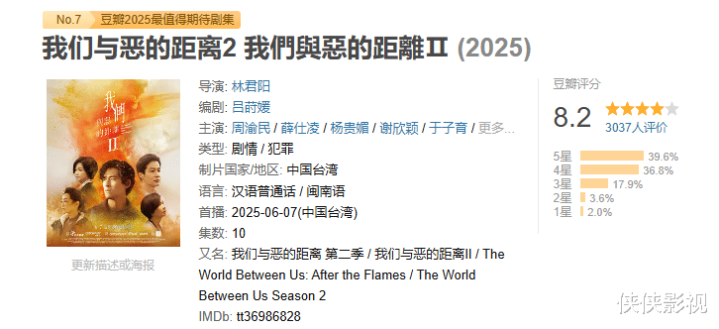

《我们与恶的距离2》,豆瓣8.2分开局,热搜霸榜三天不下。

有人说跌落神坛,有人说主题失焦。

但我想说——这才是华语剧真正该有的样子。

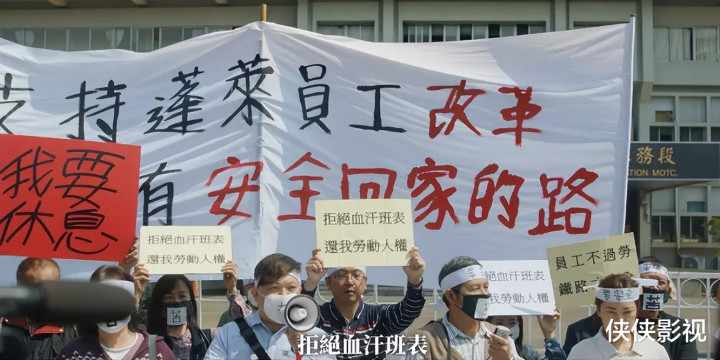

以一桩无差别杀人案开场,却不再单纯以受害者视角看问题。一经播出便引起热议。

当之无愧的热搜第一,口碑第一,至今依旧是无法超越的天花板。

善与恶的边界在哪里?道德与人权如何平衡?

第一季给出的答案,至今依然让人脊背发凉。

"没有人该是一座孤岛。"

这句话,在第二季的片头反复出现。

六年过去,这部神剧也迎来了全新的篇章。

新的故事,更残酷的现实。

开场同样是一桩无差别杀人案。

24岁的胡冠骏,在超市门口点燃了一把火,造成了5死12伤的惨案。

检方以纵火杀人罪起诉要求判处死刑,但胡冠骏的辩护律师则申请精神鉴定。

巧合得令人窒息——死者中有精神科医生马亦森的妻儿。

而负责给胡冠骏做精神鉴定的,恰恰是马亦森工作的医院。

你能想象这种讽刺吗?

救人的医生,成了被救者的复仇对象。善良的妻子,死在了她曾经试图拯救的人手里。

马亦森疯了。

每天看着胡冠骏,他只想一件事——杀了他。

但每一次,要么是偶然错过,要么是他人劝阻。

复仇失败了,但心中的"恶"却在疯长。

这就是人性最真实的样子。

面对巨大的痛苦和不公,连医生都会想要复仇。连最善良的人,心中都会滋生恶念。

更复杂的是政坛博弈。

高政光,人权律师出身的新科立委。理想主义者,坚持废死立场。

他的母亲高张玉敏,从乡长爬到县长的政治老手。现实主义者,认为胡冠骏该死。

母子对立,理念冲突。

儿子鄙视母亲的"人情世故",认为那是腐败堕落的象征。

母亲看不惯儿子的"迂腐理想",觉得那是不切实际的幻想。

但真相是什么?

高政光所谓的政见,不过是政治棋子的筹码。他想要在政坛生存,就必须学会妥协。

高张玉敏拼命上位的手段,是她作为女性在男权社会中的唯一选择。

没有人是绝对的善,也没有人是绝对的恶。

每个人都在泥潭中挣扎,每个人都在做着不得已的选择。

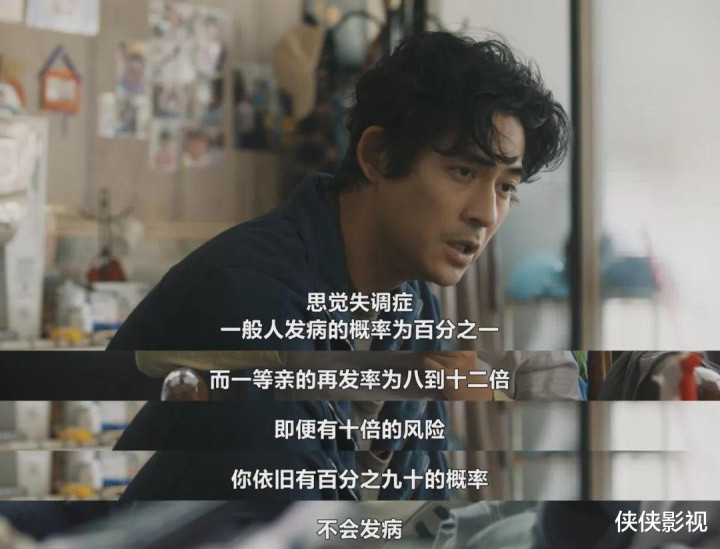

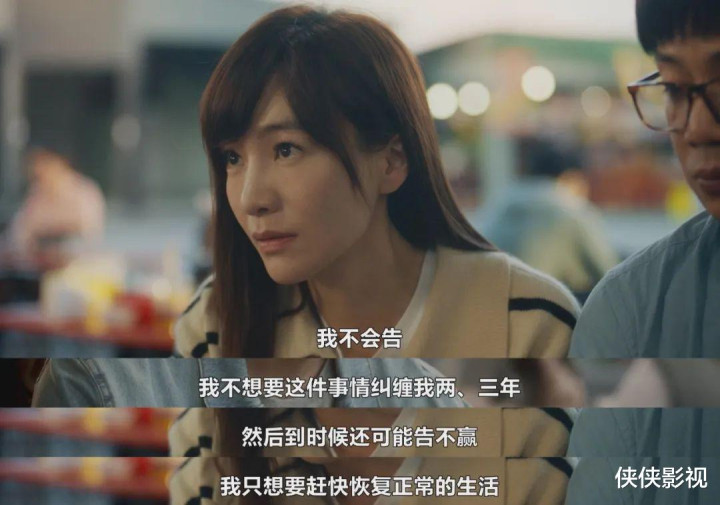

最让人心碎的,是那两个孩子。

杀人犯的孩子。

父亲因为精神疾病杀了法警,关在医院里。母亲承受不了社会压力,离家出走了。

十几岁的哥哥,要照顾年幼的妹妹。

他们没有正常的童年,没有无忧的未来。

哥哥问医生:"精神病会遗传吗?"

医生说不会。

但哥哥不信。

不是不信医生,是不信命运。

父母的痛苦他们全看在眼里,生活的重担只会越来越重。别人家的孩子在为考试发愁,他们却在为生存而战。

这种绝望,比精神病更可怕。

第二季被批评"失焦",我觉得恰恰相反。

它的焦点更准了,更深了,更残酷了。

第一季探讨的是个案,第二季揭露的是整个社会。

时间跨度20年,六个家庭的纠葛。

医生、政客、罪犯、受害者、孩子、老人...每个人都在这张巨大的网中挣扎。

个人的恶,往往是社会的恶。

个体的痛苦,往往是制度的痛苦。

胡冠骏为什么会犯罪?

童年被判定精神障碍,父母教育失控,社会不断辱骂和放弃。

所有的恶,皆有因果。

这不是为恶行开脱,而是在寻找根源。

只有找到根源,才能防止悲剧重演。

豆瓣8.2分,确实不如第一季的9.4分。

但这不是跌落神坛,而是神作的自然延续。

第一季给了我们震撼,第二季给了我们思考。

第一季让我们看见了恶,第二季让我们理解了恶。

这种理解,比单纯的震撼更珍贵。

有人说看不懂,情节太复杂,人物关系太乱。

但现实本来就是复杂的,人性本来就是矛盾的。

如果一部剧能让你看得轻松愉快,那它一定没有触及真正的痛点。

《与恶2》触及的痛点太多了:

医疗制度的缺陷、司法程序的争议、政治博弈的残酷、社会偏见的伤害...

每一个痛点,都是我们社会的真实写照。

我断言:这剧又要火。

不是因为它完美无瑕,而是因为它敢于直面人性的复杂。

不是因为它给出了标准答案,而是因为它提出了正确的问题。

我们与恶的距离,看起来很远,其实一直都很近。

每个人心中都有恶的种子,关键是什么让它发芽,什么让它枯萎。

每个社会都有制度的缺陷,关键是如何修复,如何完善。

这就是《与恶》最大的价值——它不是在贩卖答案,而是在提供思考。

六年前,第一季让我们开始思考善恶的边界。

六年后,第二季让我们继续思考人性的复杂。

这种思考,永远不会过时。

因为人性永远复杂,社会永远需要进步。

而优秀的作品,就是要在这种复杂中寻找希望,在这种进步中坚持初心。

《我们与恶的距离2》做到了。

所以我断言,它一定会火。